SNSを通して皆様のお役に立つ情報の発信もしております。

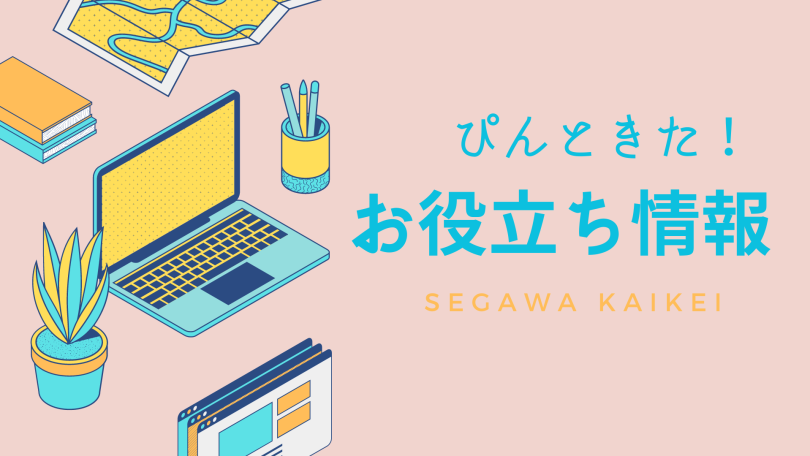

法人成りで借入金は引き継げる? 個人→法人の「債務引受」2つの選択肢とは

第1章:法人成りしたら借金はどうなるの?

〜債務引受の基本から解説〜

「そろそろ法人化を考えてるけど、個人事業の借金ってどうなるの?」

これは実際に法人化される際に、ご相談の多いテーマです。

事業用の借入金やリース契約などをそのまま引き継げるのか?引き継ぐには何をしないといけないのか?

ここでは「債務引受(さいむひきうけ)」というキーワードを軸に、解説いたします。

1-1. 個人事業の借入金、法人化するときにどう扱う?

個人事業を法人化(法人成り)する際に、よくあるのが「借金はどうするの?」という疑問です。

結論から言うと、借入金そのものは自動的には法人に引き継がれません。

つまり、個人名義で借りていたお金は、法人化しても“そのまま個人の借金”という扱いのままです。

それを法人に移すには「債務引受」という正式な手続きが必要になります。

この手続きを法人成りする前にしっかり行わないと、事業の資産は法人にあるのに借金だけ個人に残る…というちょっと不自然な状態となってしまい、事業運営に支障をきたします。

円滑な法人化のためには、借入の扱いも計画的に整理しておく必要があります。

1-2. 「債務引受」とは何か? 基本の考え方をやさしく整理

「債務引受(さいむひきうけ)」とは、簡単に言えば借金などの返済義務がある債務を、ある人から別の人に移すことです。

法人成りの場合は、個人から法人に借金を“引き受けさせる”ということになります。

この債務引受には2種類あります。

1つ目は併存的(へいぞんてき)債務引受。

これは、個人事業の借金を個人と法人の両方が返済責任を持つパターン。(連帯債務のようなイメージ。)

2つ目は免責的(めんせきてき)債務引受。

これは、法人だけが責任を負い、個人は返済義務を免れる方法です。

実務的には併存的債務引受が多いのですが、どちらにも金融機関の同意が必要です。

自分にとってどちらがよいのか、しっかり検討が必要ですね。

1-3. 金融機関への相談は必須?事前にやっておくべきこと

「借金を法人に引き継ぐだけでしょ?」と思いきや、実はそう簡単ではありません。

なぜなら、債務引受を行うには借入先(金融機関や公庫など)の同意が必須だからです。

特に免責的債務引受では、法人だけが返済責任を持つため、金融機関側からすると“リスクが上がる”ことになります。

そのため多くの場合、免責的債務引受であったとしても個人が連帯保証人として残る形になります。

相談のタイミングが遅れると、法人設立後にトラブルになることも…。

法人成りを検討した段階で、必ず借入先と相談するのが大切です!

第2章:2つの債務引受の違いとは?

〜併存的・免責的を比較する〜

法人成りに伴って「借金を法人に引き継ぐには“債務引受”が必要」と前章でお伝えしました。

でも一口に「引受」と言っても、その方法には2種類あり、それぞれに大きな違いがあります。

この章では「併存的債務引受」と「免責的債務引受」の違いや、それぞれの特徴・注意点について、専門用語をやさしく解説します!

2-1. 両方に返済義務が残る「併存的債務引受」とは?

「併存的(へいぞんてき)債務引受」とは、個人と法人の両方が債務者として返済責任を持つ形です。

イメージとしては、「法人が新たに加わるけど、個人も引き続き返済義務が残る」状態。

この方法は、金融機関にとってはリスクが分散されるため、比較的承諾されやすいという特徴があります。

ただし、万が一法人が返済できなければ、結局個人が支払うことになるため、心理的な負担は残ります。

とはいえ、法人として信用を築くまでの「つなぎ」として選ばれることも多い現実的な方法です。

2-2. 法人だけが責任を負う「免責的債務引受」の仕組み

一方で「免責的(めんせきてき)債務引受」は、個人が借金の責任から解放される方式です。

法人だけが借入金の返済義務を引き継ぎ、個人は完全に“債務から卒業”できます。

ただしこれは、金融機関から見れば“保証人がいなくなる”ことと同じです。

そのため、実務上はこの方法を選んでも、結局個人が連帯保証人に残されるケースがほとんどです。

法人の信用力がしっかりある場合や、金融機関と十分な信頼関係がある場合には選択されやすい方法です。

2-3. どちらを選ぶ?実務上のメリット・デメリットを比較

「どちらを選べば正解なの?」という問いには、ケースバイケースというのが実情です。

併存的債務引受は、個人の負担が残るため金融機関の承諾が得やすく、実務上スムーズに進めやすいです。

一方で、免責的債務引受は個人のリスクを減らせる理想的な形ですが、実行には高いハードルがあります。

個人と法人の資産状況、法人の今後の収益見込み、金融機関との関係などを考慮して選択する必要がありますし、方法によっては個人に対して課税されるリスクがあります。

最終的には、「どの方式が今の自分にとって一番現実的か?」を税理士など専門家と一緒に見極めるのが一番です。

第3章:トラブルを防ぐには?

〜引受時の注意点と手続きのポイント〜

法人成りの際、借入を法人に引き継ぐ「債務引受」はとても便利な手続きですが、

やり方を間違えると後で思わぬ税務や法務のトラブルにつながることも。

「借金は引き継げたけど、会社が赤字スタートになってしまった…」「税務調査でトラブルになった…」そんな失敗を防ぐためには、いくつかのポイントがあります。

この章では、よくある注意点と、事前に準備しておきたい実務のコツをまとめて解説します!

3-1. 債務超過のまま引き継ぐと危険?税務処理に注意!

法人成り時に「借金だけを法人に引き継ぐ」となると、法人のスタートが**債務超過(借金が資産より多い)**状態になってしまうことがあります。

これには注意が必要で、資産と負債のバランスが悪いと、金融機関からの信用を失ったり、また債務引受に見合うキャッシュの移動実態がないと税務署に“役員賞与!”と指摘されることもあります。

借金だけでなく、機械・在庫・売掛金などの資産もしっかり法人に引き継ぎ、バランスの取れた“法人の姿”を作ることが重要です。

Ex.個人事業の借金1,000万円を併存的債務引受した。

パターン①:個人に1,000万円の現金がある場合

①債務引受時

(預金) 10,000,000 (借入金) 10,000,000

②返済時-会社口座から返済

(借入金) 200,000 (預金) 200,000

パターン②:個人に現金が全く残っていない場合

①債務引受時

(保障債務見返) 10,000,000 (保証債務) 10,000,000

②返済時-会社口座から返済

(役員貸付金) 200,000 (預金) 200,000

(保障債務) 200,000 (保証債務見返) 200,000

※これだと、役員貸付金の計上を抑えられる!

3-2. 利益相反取引になる?社内手続きと議事録の重要性

個人事業主が法人の社長となる場合、自分と法人との間で債務引受の契約を交わすことになります。

これは、「利益相反取引」に該当し、法律上の手続きが必要です。

具体的には、取締役会や株主総会の承認が求められ、議事録をしっかり作成・保管しておく必要があります。

「社長も株主も自分だからいいでしょ?」と思いがちですが、それでも手続きを省くと後から否認されるリスクがあります。

税務調査でもチェックされるポイントなので、忘れずに進めておきましょう!

3-3. 法人成り後も安心するために|税理士がすすめる対応策

法人成りと債務引受が無事終わっても、それで安心…とはいきません。

法人の帳簿の整備、借入金の返済スケジュールの見直し、そして個人保証が残っているかどうかのチェックなど、継続的な確認が必要です。

また、万一のときに備えて「引き継いだ借入について、法人がどのように管理しているか」を明文化しておくのもおすすめです。

実務的には、定期的な税理士との面談や、資金繰りの見直しなどを通じて、“法人としての信用”を築いていくことが何より大切です。

最後に

法人化は事業のステップアップ。

でも「借金をどうするか?」という部分は、後回しにされがちです。

でも実はそこが、法人として安心スタートを切るための大事なカギなんです。

債務引受の仕組みを理解し、資産や社内手続きまでしっかり整えておけば、後から「こんなはずじゃ…」なんてトラブルも防げます。

「うちはどう進めたらいい?」と不安な方は、まずは一度、税理士にご相談ください。あなたの法人成りを、安心・確実にサポートします!

せがわ会計事務所は、千葉県成田市で主に会社設立・法人運営に特化している税理士事務所です。

経験豊富な税理士がパートナーとしてクライアント様をサポートさせていただきますので、

税務や経営に関するお悩みは、お気軽に当事務所までお問い合わせください♪

SEGAWA

SEGAWA個人事業主の借金を法人へ引き継ぎたい場合は、

まず借入金残金に対して同額の現金を持っているかが重要です。

1000万円の借入残金に対して、700万円しか現金をもっていない場合は、債務引受させたとしても残り300万円を個人から法人へ送金しなければなりません。

その場合は役員報酬から少しずつ徴収していく等といった対策が必要になりますので、法人成りされる場合は事前に税理士さんと深く話し合ってくださいね。